Am 26. August 2025 referierte Prof. Dr. Klaus W. Müller aus Krumbach zur Frage »Was ist das Gewissen und welche Auswirkungen hat es auf unser Handeln?« Bevor ich seine hochaktuellen Aufführungen knapp darstelle, zuvor sein beachtlicher wissenschaftlicher Werdegang. Er berichtete, wie ihn insbesondere seine Erfahrungen in Mikronesien zu dieser Thematik inspirierten, das ihn dann sein Leben lang nicht mehr losgelassen hat.

Beginnend mit einer gekürzten (im Vergleich zu seinen dicken Büchern zum Thema) Definition zum Gewissen stelle er folgende Ausgangsthese in den Raum:

Das Gewissen ist die Fähigkeit jedes Menschen, wissentlich, willentlich, aber auch unbewusst eine Gesetzmäßigkeit, deren Wert und Autorität (gewollt oder ungewollt, erwünscht und unerwünscht) zu lernen, anzuerkennen und wahrzunehmen, (aber auch zu verwerfen, zu verändern oder abzulehnen).

Als Pole unterschiedlicher (anderer, nicht besserer – betont er) Gesellschaftsvorstellungen erlebte er, wie Kinder in Mikronesien vielen Autoritäten – Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten usw. – zu folgen lernen und sich kulturell stark in Verbindungen untereinander und in der Natur erfahren. Bei Verfehlungen erleben sie als „schlechtes Gewissen“ bevorzugt Scham – ganz ähnlich wie wir das heute in Deutschland bei unseren südeuropäischen Nachbarn erleben.

Unsere westliche Kulturen sind hingegen eher individualistisch und traditionell eher hierarchisch geprägt, mit z.B. Gott als letzter Autorität, so dass sich hier bei Gesetzes-/Regel-übertretungen als Grundstruktur des Gewissens eher das Gefühl der Schuld einstellt.

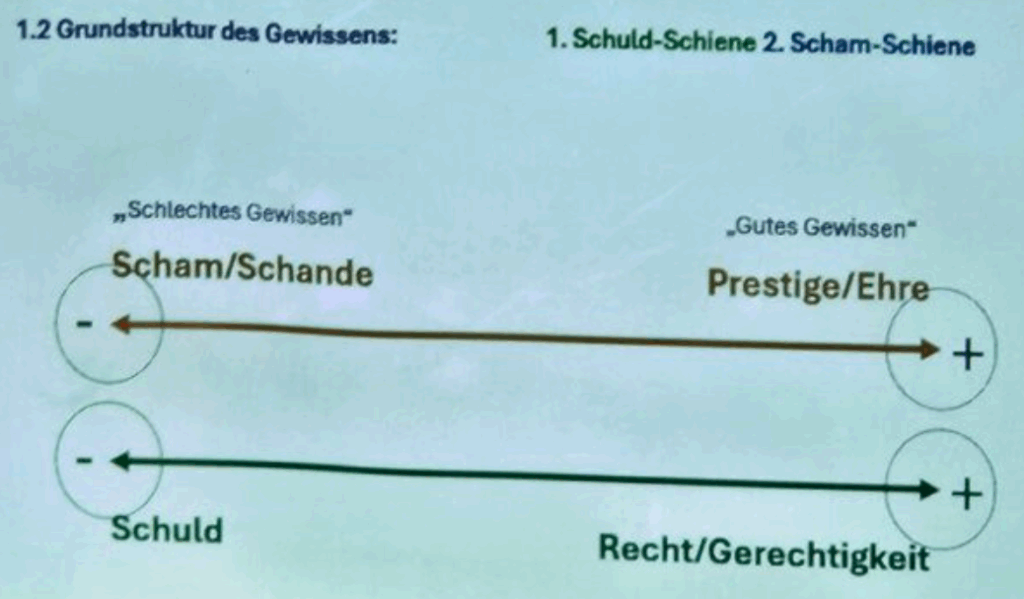

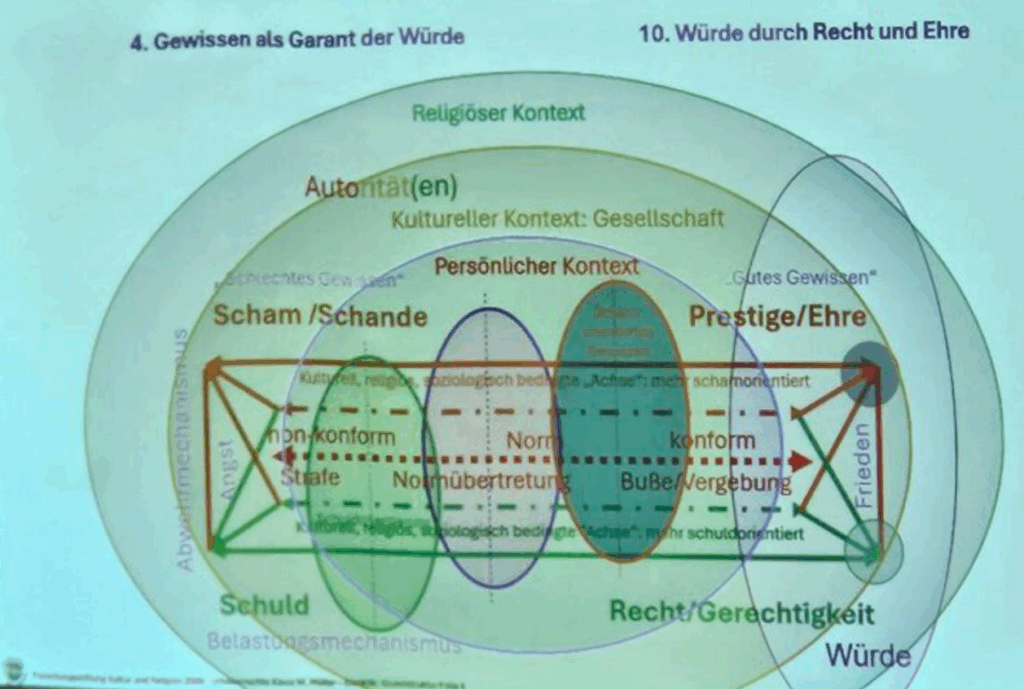

Das hat zur Konsequenz, dass für die Schuld-Schine als Minuspol, am Pluspol Recht und Gerechtigkeit stehen, so dass Ausgleicht durch Sühne oder Strafe oder Vergebung erfolgen können. Ganz anders bei der Scham-Schine des Gewissens als Negativerleben, wo als positiver, ausgleichender Faktor Prestige und Ehre entgegenstehen.

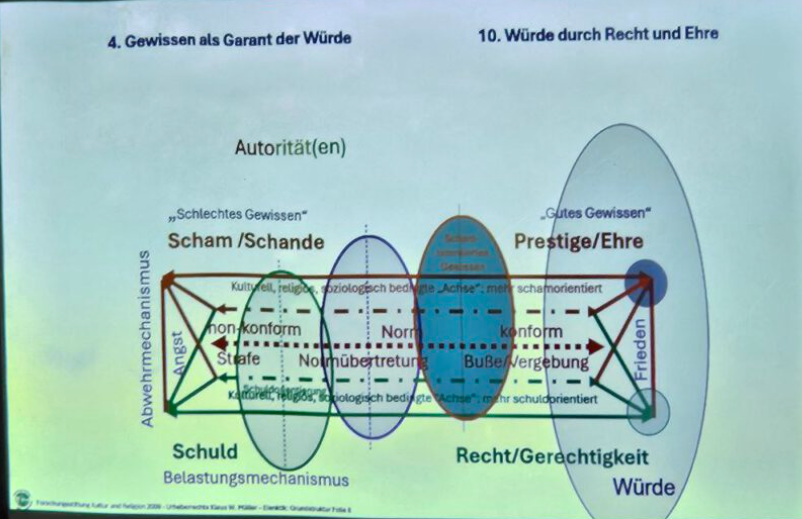

Weiter gedacht entwickelt sich daraus auf der „negativ-Seite“ als kulturübergreifend gemeinsame Abwehrstruktur Angst in Bezug auf non-konformes Verhalten, also auf ein von der Gruppennorm abweichendes Muster (grünes Oval im Bild) mit „schlechtem Gewissen“;

während wir bei normkonformem Verhalten auf der „positiven Seite“ ein „guten Gewissens“ erleben, das einhergeht mit einem Empfinden von innerem Frieden: Der kann auch über Buße oder Vergebung bzw. durch Wiederherstellung der (Familien-)Ehre hergestellt werden.

Allerdings ist z.B. ein Fememord für die Einen das Herstellen von Gerechtigkeit, während es für die anderen eine Straftat ist.

Gemeinsam ist allen allerdings, das was glücklicherweise in unserem Grundgesetz allen Paragraphen vorangestellt steht: Die Würde, die prinzipiell alle Wesen haben, gilt als unantastbar.

Eingebettet ist das Gewissen also immer gruppenspezifisch Normen, die durch die persönlichen Kontexte, die zeitlich-kulturell-gesellschaftlichen Bedingungen und deren Autoritäten geformt werden – also veränderlich sind und von Kontext zu Kontext unterschiedlich ausgestaltet sein können.

Das Gewissen ist also eine Art „Organ“, das uns Normabweichungen anzeigt, wobei wir beim bevorstehenden Übertreten von Gruppengrenzen, je nach Intensität und Bedeutsamkeit der Gruppenzugehörigkeit, ganz unterschiedliche Intensitäten an Reaktionen erleben; z.B. kann das Überschreiten ehelicher Tabus ganz anders ausfallen, als die Reaktionen auf Regelübertretungen am Arbeitsplatz oder in sportlichen Kontexten usw..

Letztlich, so war sich der Referent gewiss, kommt niemand, keine Kultur, ohne – wie auch immer geartete – religiöse Kontexte aus – selbst wenn die als Ideologien oder Atheismus daherkommen.

Fotos: Lindemann